清华教授发文追忆-杨振宁最后时光

清华教授追忆杨振宁最后时光,杨老在北京清华园安度晚年,病中仍指导学术,传承火炬。享年103岁逝世,感动全球,桥接中西文化,嘱托后辈勇于质疑。他的宁静归根与温情告别,启迪科学与人文融合,永留传奇。

孟太奇

杨振宁晚年归根清华的宁静时光

杨振宁先生选择在清华园安度晚年,这起因于他一生的学术追求和对祖国的深厚情感。早在2015年,他就返回清华高等研究院,定居“归根居”,远离喧嚣,专注于思考物理与哲学。北京清华园成了他最后时光的港湾,那里绿树成荫,湖光映照,他常常散步于荷塘边,偶尔与学生闲聊量子力学的新前沿。结果,这段时光让他在病榻上仍保持清醒,留下许多珍贵教诲。追忆中,清华教授忆起杨老曾说:“我已归根,此地如故园。”这份宁静,不仅是他个人选择的圆满,更是科学巨匠对故土的温柔告白,让人感慨生命的优雅落幕。

教授笔下杨老最后的学术火炬

清华教授的文章详述了杨振宁在北京病中仍不辍学术的起因:尽管年逾百岁,他坚持每周与年轻学者讨论粒子物理和统计力学问题。地点多在高等研究院的书斋,那里堆满手稿和书籍,杨老用颤抖却坚定的手在黑板上画出宇称不守恒的公式。结果,他点亮了许多后辈的火炬,比如指导一位博士生完善弦理论模型,直至临终前还口述一篇关于“科学与人文”的短文。这段解读显示,杨老的最后时光不是衰退,而是传承的巅峰,他的智慧如灯塔,照亮清华乃至全球物理学界,提醒我们天才的晚境往往是最耀眼的余晖。

中西文化交融在杨老一生的印记

杨振宁的传奇起于安徽乡村,却因战乱流转西南联大,赴美深造,1957年与李政道分享诺贝尔奖,这结果让他成为中西文化的桥梁。教授追忆中提到,杨老晚年在北京清华,常忆起斯德哥尔摩领奖时的感慨:“我是中国和西方文化的共同产物。”地点虽变,但这种交融贯穿始终,他推动清华与普林斯顿的合作,亲自审阅中英双语教材。分析下来,这不仅仅是个人经历,更是时代缩影:从抗日烽火到中美建交,杨老用科学跨越鸿沟。他的逝世,让我们反思如何在全球化中守护文化根基,那份从东方智慧中汲取的谦逊,至今启迪无数青年。

病榻前的温情与对后辈的嘱托

起因于高龄,杨振宁先生2025年夏在北京医院接受治疗,但他的最后时光仍充满温情。清华教授描述,杨老躺在病床上,身边环绕家人和学生,他笑着说:“物理如人生,多变却有序。”结果,这份嘱托化作精神遗产:他叮嘱后辈“勿忘初心,勇于质疑”,并赠言一位研究生“科学之路,孤独却永恒”。解读这段,感觉杨老的温柔如春风化雨,不是高高在上的教条,而是长者对晚辈的贴心拉扯。在清华园的秋叶飘零中,他的离去虽悲,却因这些话语而温暖人心,教我们如何在逆境中保有希望与韧性。

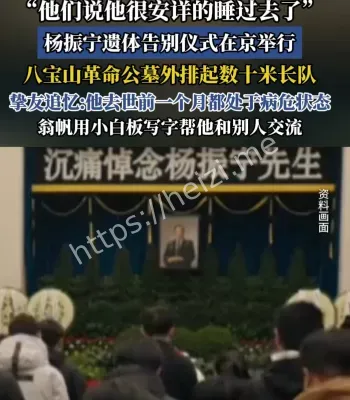

杨振宁离世引发的全球缅怀浪潮

杨振宁逝世的消息于10月18日从北京传出,起因于清华官方悼念文,结果迅速引发全球华人乃至科学界的追忆潮。教授的文章如一缕清风,点燃了社交媒体的热议,从纽约的华裔物理学家到上海的青年学生,都分享杨老的轶事。地点虽在北京医院,但影响波及四海:联合国教科文组织发文致敬,普渡大学设专场纪念。分析这现象,杨老的一生不仅是科学成就,更是文化符号,他的离去提醒世人,伟人虽逝,精神永存。这波缅怀浪潮,也推动了更多人重温他的著作,激发新一代对基础科学的热情。